我们的奋斗故事②丨为什么是他们 1.5数据链团队和他们完成的跨越

为什么是他们

1.5数据链团队和他们完成的跨越

1.5数据链团队专访

说起你记忆中的北京,你觉得是什么?

有人写下这里的车水马龙

有人记录下又一个奋斗故事

在北京长大的人可能会说

北京是春天什刹海发芽的柳树

是热气腾腾的早餐店里的

豆汁儿和焦圈儿

在北京打拼的人可能会说

北京是一个每天都想离开

却一直没能离开的地方

那么,对在北京

坚守了近一年的1.5团队来说

北京是什么?

对于1.5数据链团队(以下简称“1.5团队”)来说

从2022年9月到2023年1月在北京封闭期间,与竞标时间的赛跑、与技术指标的打磨、与新冠疫情的较量……组成了别样的“北漂记忆”。

跨越疫情考验

一波三折的“进京赶考”

2022年,因为新冠疫情,很多工作都被动按下了“暂停键”。还记得是在9月25日,当大家还在欢度周末的时候,这个团队却没有人敢松懈下来,面对外部环境的变化,项目团队紧急通知,团队成员即刻出发进京。但问题来了,那就是根本买不到从成都进京的机票。这时,团队成员们“八仙过海,各显神通”,有乘坐高铁赶赴北京的,有反复刷订机票软件捡漏成功的,更有中转重庆、上海等地辗转前往北京的。

但李俊松的进京方式更加特别,大家都笑称他是“偷渡”进京。因为没有买到其他中转城市的票,他只得把行李交给同事,自己从河北打了网约车到京冀交界处,下车后自己步行进入北京,走到能打车的地方,乘车前往北京研发中心。终于,9月26日的凌晨2点钟,团队在北京再次“团聚”了。当天一早,大家顾不得路途的劳累,来到北京研发中心,整理资料、搭建环境,就这样开始新一轮的“北漂”生活。

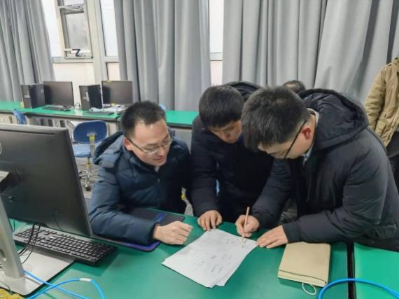

(2022年12月,北京研发中心工作场景)

2022年12月,北京正经历着最严重的一波疫情。从11月底,团队第一个人感染新冠病毒,短短一周时间,大部分人员都已感染。为了不耽误项目研制进度,感染新冠的突击队成员把电脑带进酒店,一边隔离养病,一边继续工作。魏宝圆作为团队在北京的负责人,在大家都倒下的时候,仍然一个人坚守在联试现场,测试指标、优化性能。甚至在后来,为了保证任务的节点,他也一拖再拖回家的节点,用四个月的封闭坚守,兑现了那句“当队友倒下了我得站出来”的承诺。除了在精神上给予队友强大的信心,魏宝圆在技术上也是大家的坚实后盾。北京竞标封闭期间作为党员突击队的核心成员,魏宝圆不断优化技术指标,在方案细节及软件实现处理上精益求精;由于魏宝圆在细节处理上的优化及波形体制上的创新,在多种核心指标的比测中,十所指标均大幅度领先,为最后的胜利打下了坚实的基础。同时,他还设计了多种波形体制方案,并在短短一个月时间内完成了代码编写、仿真,板上调试,整机测试;并进行波形方案对比测试,确保当前所使用的方案最优。

史志远是2022年7月加入到1.5团队的,1994年出生的他是团队中年龄最小的成员。一到十所,他接触的项目就是1.5数据链。除了忙碌的日常,让史志远印象深刻的是2023年的跨年夜。2022年冬天,那是交付前的最后一次适配,可以说这也是最后一环。那段时间,总师周兴建带着林树、郭俊等7人驻扎在主机所一个不到20平的办公室和旁边的小会议室中,办公室作为调试设备的场地,会议室放满了行军床。没有固定的休息和工作时间,等设备跑数据那一两个小时,大家就赶紧裹着外套在行军床眯一会儿,时间一到就睁开眼赶紧看看设备。就这样,时间来到了2022年12月31日的深夜,一群很少讲究“仪式感”的理工男在跨年热烈氛围的带动下,赶紧将空的箱子搬来拼凑了一个“餐桌”,打开了各自点的外卖,大家以水代酒。

那一刻,窗外已是冰雪覆盖的北京,包裹着幸福的心跳,即使没有酒精作用,这是史志远第一次那么真切感受到一种胜似兄弟的情谊。

跨越技术突破

掌握体制和话语权的争夺

(2022年7月,党员突击队出征仪式)

在1.5团队成员的身上,看不到志得意满之态,大家很少谈自己,更喜欢把自己和团队、专业放到行业发展中。正是这样一个低调朴素的团队,完成了一次跨时代的技术突破。

近几年,随着通信体制在各方用户的拓宽,谁能拿下1.5数据链,谁就能实现通信数据链代际的跨越,在未来5到10年内全面掌握体制和话语权。这对行业中的任何一个竞争者都是一个巨大的机遇,也是最大的诱惑。

(2020年10月,竞标前夜)

对十所而言,这是巩固我所在数据链领域引领地位的荣誉之战,更是一场必须取得胜利的“生存之战”!

刚开始竞标前,团队成员基于对行业的了解,大部分人都持较为乐观的态度。然而,现实总是冰冷的。大家发现事情并不简单。这个项目从开标立项到实物竞标仅有不到一年的时间,项目竞标难度很大。首先是设备的研发难度,没有前期的工程经验,需要重新摸索与磨合;其次是研发周期短,设备数量多,一共有4型设备需要在短时间内从纸面变成现实;最后就是设备功能联试及技术指标的优化,面对实力强劲的竞争对手,不容有任何失误。

(2021年4月,大邑外场启动仪式)

特别是在经历了几轮竞标后,大家发现虽然在分数上十所都位列头名,但仔细对比每一轮的分数,可以发现,对手和我们的差距越来越小,这并不是一个好的信号!对于对手来说,越到后面越是“生死竞争”,他们一定是更有压力也更有动力。而十所如何保住现有的位置,需要我们再拼一点、再坚持一下。好在截止到今天,我们在每一家单位的竞标都拿下来了,我们大部分的“战役”都扛过来了。

可以说,1.5团队就是站在历史卷轴上的技术突击队,在过去的数年里,他们有率先发现浪潮的眼光,有砥砺前行的勇气,更有不为人知的咬牙坚持。每一次竞标,都像是锻炼这个团队韧性的利器,不断磨炼着大家的耐力、体力。

跨越仍在继续

在写下这些文字的时候,1.5团队正奔赴在外。对于这群不善言谈却善于坚守、甘于吃苦、勇于拼搏的人而言,他们不说使命与责任,却早已扛起重担,负重前行,奔向下一个跨越。

记者 | 综合管理部 郑梦雨

编审 | 黄庭柏

编辑 | 何少凡

.png)